Der Arbeitskreis Frieden und Gerechtigkeit der Gethsemane-Gemeinde und das Neue Forum Berlin organisierten am 25.9.1991 einen Protestzug mit Straßenblockade auf der Schönhauser Allee in Ostberlin gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit unter dem Motto „Hoyerswerda ‒ schaut nicht weg“. (picture-alliance / ZB / Bernd Settnik)

THEMEN >> Themenmodul II – Modul 7

In den ersten Tagen nach der Maueröffnung wurden die über die Grenze kommenden Ostdeutschen herzlichst von den Bewohnern Berlin-Kreuzbergs begrüßt. Der Stadtteil lag damals direkt an der Mauer und viele Einwander*innen und deren Kinder wohnten dort. Manche luden die ostdeutschen Besucher auf einen Tee oder Mokka zu sich nach Hause ein, feierten und freuten sich gemeinsam über die Wiedervereinigung. In den folgenden Monaten mischte sich aber auch Skepsis dazu. Von dem Projekt der nationalen Einheit fühlten sie sich zunehmend ausgeschlossen. Was waren die Gründe dafür? Wie veränderte sich der Blick auf Einwander*innen und deren Nachkommen durch die deutsche Einheit und wo sahen sie nun ihren Platz im „vereinten“ Deutschland?

In Deutschland geboren, aber kein Deutscher

Obwohl Angehörige der zweiten Gastarbeiter*innengeneration die deutsche Sprache besser beherrschten als ihre Eltern, ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht hatten und hier aufgewachsen waren, blieben ihre Möglichkeiten, sich als „Deutsche“ zu begreifen, begrenzt. Bis zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 gab es für in Deutschland geborene Einwander*innenkinder keinen regulären Anspruch auf die deutsche Staatsangehörigkeit, sondern lediglich für „deutsche Volkszugehörige“ im Sinn von Artikel 116 des Grundgesetzes:

„Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.“

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art. 116, Absatz 1

„Aussiedler“/"Spätaussiedler"

Unter „Aussiedlern“ (nach 1993: Spätaussiedler) versteht man die Nachfahren deutscher Auswander*innen, die vor allem im 18. und 19. Jahrhundert nach Ost- und Ostmitteleuropa ausgewandert sind. Aufgrund der deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs in vielen Teilen Ost- und Ostmitteleuropas erfuhren die Nachkommen deutscher Siedler nach 1945 oftmals Ausgrenzung und Anfeindung. Um als Aussiedler*innen zu gelten, musste mittels Familienstammbäumen oder anderen Dokumenten nachgewiesen werden, dass man auch wirklich deutsche Vorfahren hatte. In den 1980er- und 1990er-Jahren kamen hunderttausende Aussiedler*innen nach Deutschland und erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft.

„In Russland waren wir die Deutschen, in Deutschland die Russen“

Der vereinfachte Zugang zur Staatsbürgerschaft und die deutsche kulturelle Prägung schützten (Spät-)Aussiedler*innen dennoch nicht davor, in Deutschland immer wieder als Fremde oder Ausländer*innen wahrgenommen zu werden. Aufgrund ihres Namens, ihres sprachlichen Akzentes oder fehlender Sprachkenntnisse erlebten sie immer wieder Ausgrenzung. Dabei hatten sie Ausgrenzung oftmals bereits in der ehemaligen Sowjetunion oder in den anderen Herkunftsländern erleben müssen. Während sie etwa in Russland als Deutsche wahrgenommen worden waren und deshalb teilweise als „Faschisten“ galten, wurden sie in Deutschland aufgrund ihres Akzents als Russ*innen und damit wiederum als Ausländer*innen wahrgenommen. Dieses Phänomen beschreiben vor allem jugendliche (Spät-)Aussiedler*innen als „doppelte Fremdheit“.

Aufklärung in der Bevölkerung fehlte

Doppelte Fremdheit – deutsch oder sowjetisch?

Als Deutscher im Ausland

Als im Zuge der Reformen Michail Gorbatschows Russlanddeutsche die Erlaubnis bekamen, aus der Sowjetunion auszureisen, ergriffen Tausende diese Möglichkeit. Sie durften meist nur einen oder zwei Koffer pro Person mit sich ausführen. Sehr viele wurden anfangs im Grenzdurchgangslager Friedland in Niedersachsen untergebracht und versorgt. (Bundesarchiv, B 145 Bild-F079037-0022 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE, via Wikimedia Commons)

Integration durch Erfolg?

Viele Einwander*innen entwickelten angesichts der verweigerten Einbürgerung ihr eigenes Verständnis von Integration. Für sie war „Deutschsein“ mehr, als nur deutsche Eltern zu haben. Vielmehr hofften sie, durch ihre Arbeit in Deutschland als leistungsbereiter Teil der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Diese Hoffnung, durch Arbeit und sozialen Aufstieg schließlich vom Migranten/Ausländer zum Deutschen werden zu können, wurde durch die Wiedervereinigung plötzlich infrage gestellt. Wonach viele Einwander*innen jahrelang gestrebt hatten, schienen die Ostdeutschen sofort zu bekommen. Sie wurden nach dem Mauerfall als „deutsche Brüder und Schwestern“ in der Bundesrepublik willkommen geheißen. Viele Einwander*innen verloren hingegen ihre Arbeit, weil Betriebe nun die oftmals arbeitslosen Ostdeutschen einstellten.

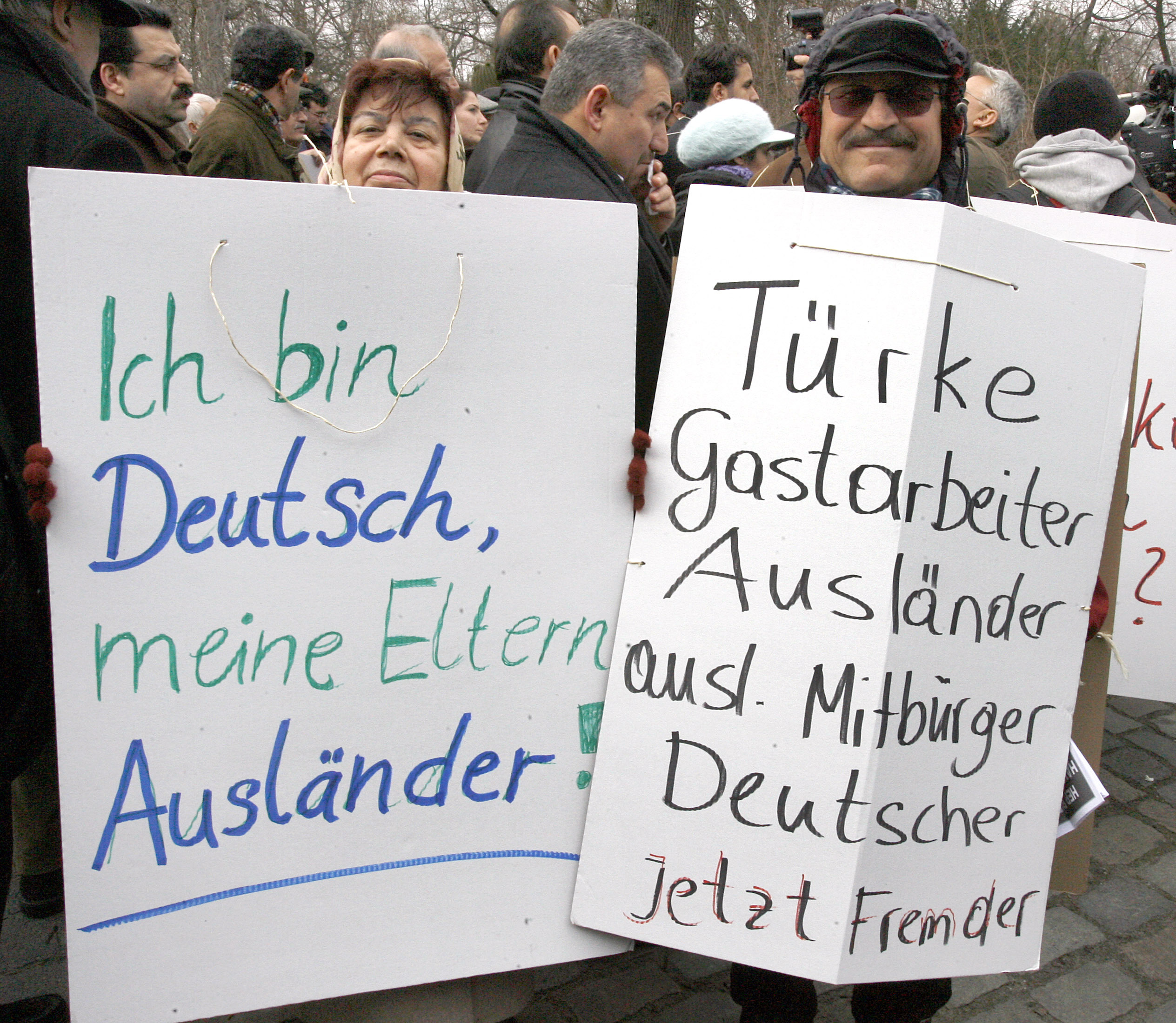

Menschen mit Plakaten nehmen am 31.1.2007 vor dem Bundesinnenministerium in Berlin an einer Demonstration der Türkischen Gemeinde in Deutschland teil. Die Teilnehmer der Kundgebung demonstrieren für ein Recht auf doppelte Staatsbürgerschaft. (picture-alliance / dpa / Wolfgang Kumm)

Arbeitslos nach der Wende

Die Firma, in der die türkische Gastarbeiterin Safiye Kargı angestellt war, hatte die Produktion aus Kostengründen ins Ausland verlagert. Nach der Wiedervereinigung empfand sie die Jobsuche als noch schwieriger:

Weiterlesen

„Die Türken haben hier jahrelang fleißig gearbeitet und wurden von den Veränderungen überrumpelt. Die Atmosphäre wurde kälter. Es ist zwar normal, dass man erst an sein eigenes Volk, also die Ostdeutschen gedacht hat. Die Folge war aber eine hohe Arbeitslosigkeit unter den Türken.“

(Quelle: Nevim Çil, Parallelgeschichten. Migranten im wiedervereinigten Deutschland, in: Goethe-Institut e. V. (Hg.), Mauerfälle. 1989 und die Folgen (= Fikrun wa Fann, Dezember 2009), zuletzt aufgerufen am 25. Oktober 2020: http://www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/the/mau/de5445761.htm)

„Wie lange muss sich eigentlich jemand fragen, ob er oder sie integriert ist?“

Viele Eingewanderte und deren Nachkommen leben schon Jahrzehnte in Deutschland oder wurden hier geboren. Manchmal kommt es vor, dass sie gefragt werden „Wo kommst du eigentlich her?“. Meistens sind die Fragenden nur neugierig oder fragen aus reinem Interesse. Die Frage kann aber auch diskriminierend sein oder so wahrgenommen werden. So werden meistens Menschen nach ihrer Herkunft gefragt, deren Aussehen, Nachname oder Sprache als „nicht-deutsch“, also als „fremd“ wahrgenommen werden. Man kann sich also fragen, warum Menschen als „nicht-von-hier“, als „nicht-deutsch“ identifiziert werden, obwohl sie vielleicht in Deutschland geboren wurden, perfekt deutsch sprechen und ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht haben. Bis heute wird kontrovers über dieses Thema diskutiert.

Auf dem 11. Integrationsgipfel der Bundesregierung 2020, äußert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu. Sie wurde 1954 in Hamburg geboren, wuchs aber in der DDR auf.

„Wie lange, muss sich eigentlich jemand fragen lassen, ob er oder sie integriert sei?“ Die persönliche Antwort von Angela Merkel auf der Pressekonferenz des 11. Integrationsgipfel könnt ihr euch hier anschauen.

Deutsch sein?

Doch auch die mit der Wiedervereinigung einhergehende Wiederbelebung des deutschen Nationalgefühls vermittelte den Einwander*innen das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören, wenn West- und Ostdeutsche sich als ein „deutsches Volk“ wiedervereinten. Aus der Perspektive von Einwander*innen und deren Nachkommen rückten West- und Ostdeutsche nicht nur auf dem Arbeitsmarkt näher zusammen. Vielmehr stand „Deutschsein“ nun vermeintlich wieder für eine einheitliche Identität – die die vormaligen „Gastarbeiter*innen“ oder Einwander*innen jedoch zu Außenseitern machte. Das war besonders schmerzlich für die zweite Generation, die Kinder der Einwander*innen. Sie waren in Deutschland geboren, aufgewachsen und begriffen dies längst als ihre Heimat. Nun wurden sie auf einmal wieder verstärkt als „Ausländer*innen“ wahrgenommen.

Neues Land – neues Leben

Auch wenn die Vertragsarbeiter*innen und ausländischen Student*innen in der DDR nicht so gut in die deutsche Mehrheitsgesellschaft integriert waren wie die Einwander*innen in Westdeutschland, so erlebten auch sie die ersten Jahre der Einheit als eine unsichere und schwere Zeit. Einige hatten angefangen, sich in der DDR zu Hause zu fühlen, sie sprachen Deutsch, hörten die gleiche Musik wie ihre deutschen Freunde und konnten sich über die gemeinsame Arbeit oder das gemeinsame Studium mit ihren deutschen Kolleg*innen identifizieren. Mit dem Ende der DDR verloren die meisten Einwander*innen in der DDR jedoch ihre Arbeit oder ihren Studienplatz und damit ihr Anrecht auf einen Platz im Wohnheim. Die Verträge zwischen ihren Heimatländern und der DDR wurden für ungültig erklärt. Ohne Verträge gab es auch keine Vertragsarbeit. Plötzlich waren sie keine Vertragsarbeiter*innen mehr und mit der Ungewissheit über ihren Aufenthaltsstatus konfrontiert.

„Die Kommunisten sind weg – jetzt musst du auch gehen“

Marina Mai beobachtete Anfang 1990 in Ostberlin einen rassistischen Übergriff auf offener Straße. Vor dem ehemaligen Palast der Republik eskalierte ein Wortgefecht zwischen einem Chilenen, der in der DDR im Exil lebte, und mehreren deutschen Männern.

„‚Du hast hier gar nichts zu melden. Die Kommunisten haben dich ins Land geholt. Jetzt haben die Kommunisten abgedankt und du musst gehen‘, waren einige Wortfetzen, die dem Chilenen an den Kopf geschleudert wurden, bevor er die Treppe heruntergeschubst wurde.“

(Quelle: Marina Mai: Ohne Mauer nicht grenzenlos in: TAZ 26. 10. 2019)

Die 1990er-Jahre als Zeit der Angst und Gewalt

„Ossi oder Wessi?“ ‒ „Ossi“ ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Ostdeutsche, „Wessi“ für Westdeutsche. Nach der Wende wurde der Begriff „Ossi“ zunehmend abschätzig für Ostdeutsche, die nach Westdeutschland umzogen, genutzt. Dort sahen sie sich oftmals mit diskriminierenden Äußerungen Westdeutscher konfrontiert. Bis heute wird darüber diskutiert, ob Ostdeutsche im wiedervereinigten Deutschland diskriminiert wurden und werden. (imago images / Müller-Stauffenberg)

Als Ostdeutscher in einem „fremden“ Land?

Aber nicht nur Menschen mit einem nichtdeutschen Migrationshintergrund erlebten Ausgrenzung und Anfeindung. Tatsächlich wurden auch viele Ostdeutsche nach dem Mauerfall immer wieder als unerwünschte Migrant*innen gesehen. Hunderttausende gingen nach Westdeutschland und wurden dort nicht immer freundlich aufgenommen. Westdeutsche fürchteten um ihre Jobs, da Ostdeutsche oftmals für sehr viel weniger Geld arbeiteten. Die improvisierten Notunterkünfte, in denen viele Ostdeutsche aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts häufig monatelang bleiben mussten, wurden teilweise sogar besetzt oder in Brand gesteckt.

Ein rassistischer Schriftzug an einer Hauswand in Bad Langensalza (Thüringen): „Hurra Einheit, endlich sind wir die Türken von morgen“. (imago images / sepp spiegl)

Sind Ostdeutsche auch Migrant*innen? – Sichtweise westdeutsch

Nach dem Mauerfall waren Ostdeutsche frei, sich in Westdeutschland niederzulassen und dort Wohnung und Arbeit zu suchen. Doch je mehr von dieser Möglichkeit Gebrauch machten, desto ablehnender wurde die Haltung vieler Westdeutscher gegenüber den Neuankömmlingen.

Weiterlesen

Bei den Bundesbürgern macht sich zunehmend Angst breit, dass diejenigen, die nun Woche für Woche zu Tausenden mühelos die Grenzen passieren, das westdeutsche Sozialsystem sprengen und den Wohnungs- und Arbeitsmarkt zum Kollabieren bringen.

[…] Schon haben Unbekannte in einigen Hamburger Stadtteilen an Plakaten […] bei dem Slogan „Offene Grenzen, offene Herzen“ den Zusatz „Willkommen bei uns“ mit Messern zerfetzt und herausgerissen. In Herne, bei einer Übersiedlerdiskussion, flogen letzte Woche Steine. In einem neuerrichteten Übersiedlerheim in Godorf bei Köln legten Brandstifter Anfang des Monats gleich zweimal kurz hintereinander Feuer. […] Das Klima ist in den vergangenen Wochen deutlich rauer geworden. So hätten Nachbarn eine Übersiedler-Familie in Essen kürzlich auf der Straße als „DDR-Schweine“ beschimpft, berichtet Kerstin Lehner, Initiatorin einer Selbsthilfegruppe für ehemalige DDR-Bürger, und das sei kein Einzelfall. Auch Kinder aus der DDR haben zunehmend unter Anfeindungen zu leiden. […] In der Pause stünden die Zweit- und Drittklässler auf dem Schulhof zusammen und diskutierten, „wer raus muss aus Deutschland – die Aussiedler, die DDRler oder die Asylanten“. […] Vor allem bei den Ärmeren im Lande, die sich durch die Konkurrenz aus dem Osten noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt sehen, kocht nun Hass hoch. […] Immer häufiger reagierten ortsansässige Wohnungssuchende „mit nackter Wut“ auf die DDR-Konkurrenz […]. Überforderte Behördenmitarbeiter lassen sich zu Dutzenden versetzen oder krankschreiben, mancherorts werden Alarmklingelknöpfe unter den Kanten von Sozialamt-Schreibtischen installiert. […]

In Nordrhein-Westfalen zog die Landesregierung am Dienstag letzter Woche die Notbremse und sperrte 64 Städte und Gemeinden für den weiteren Zuzug von Aus- und Übersiedlern. […] So mancher sehnt sich mittlerweile zurück nach einem Deutschland mit den Grenzen vom Oktober 1989. „Wir halten dieser Belastung nicht mehr stand“, gibt Gerd Stille, Bürgermeister im niedersächsischen Rodenberg, die Stimmung in seiner Gemeinde wieder: „Hoffentlich wird die Mauer bald wieder dichtgemacht.“

(Quelle: Der SPIEGEL, 19. Februar 1990. Online unter: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13507374.html. Letzter Zugriff: 16.11.2020)

Sind Ostdeutsche auch Migrant*innen? – Sichtweise ostdeutsch

Nach dem Mauerfall waren Ostdeutsche frei, sich in Westdeutschland niederzulassen und dort Wohnung und Arbeit zu suchen. Dabei trafen sie dort oft nicht immer auf die erwartenden Zustände.

Weiterlesen

In seiner alten Heimatstadt Neuruppin [Brandenburg] gilt der Übersiedler Martin Laubsch, 43, heute als gemachter Mann. Vor zwei Wochen, auf Besuch im Osten, saß er mit alten Freunden im „Brauhof“, seiner ehemaligen Stammkneipe. Beim Bier trumpfte der gelernte Schlosser groß auf: Eine Arbeit habe er im Westen schon gefunden und auch eine Wohnung. Die sei zwar klein, „aber für den Anfang reicht es“.

Alles falsch. In Wahrheit haust Laubsch unter erbärmlichen Umständen in einer dringend renovierungsbedürftigen Turnhalle im Zentrum von Bochum. Jeden Tag kommt es in dem Notquartier zu Streit und Schlägereien, und nachts kann der Mann kaum schlafen […]. Einen Job hat der Schlosser nicht einmal in Aussicht: Wo immer er sich bislang beworben hatte, wurde er abgewiesen. […]

Das erhoffte flotte Leben im Westen rückt für die meisten Ostbürger, die jetzt noch kommen, in immer weitere Ferne. Die Massenquartiere, ursprünglich als Provisorien gedacht, werden zu Dauerlösungen. […]

Sie habe in den ersten Nächten „kein Auge zugemacht“, klagt Beate Schrimpf, Küchengehilfin aus Erfurt: „Immer brannte das Licht, und der Raum ist nicht abschließbar.“ Entgeistert stellt ihr Freund Heiko Hademann fest: „So haben wir uns den Westen nicht vorgestellt.“ […] Immer mehr DDR-Bürger […] wechseln jetzt spontan über die Grenze; nur in wenigen Fällen wird der Umzug in die neue Heimat sorgfältig geplant. Das Erschrecken über die Schattenseiten des real existierenden Kapitalismus ist dann um so größer. […]

So mancher DDR-Bürger packt die Koffer, weil er fürchtet, die Bundesrepublik könne demnächst die Grenzen dichtmachen oder zumindest die Leistungen für Übersiedler reduzieren. Einige zitieren das geflügelte Wort von Michail Gorbatschow: „Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.“

(Quelle: Der SPIEGEL, 19. Februar 1990. Online unter: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13507374.html. Letzter Zugriff: 16.11.2020)

Fremd in der „Heimat“?

Nach der Wiedervereinigung verließen viele ehemalige Vertragsarbeitende Deutschland und kehrten in Ihre Herkunftsländer zurück. Aufgrund ihres langjährigen Aufenthalts in der DDR wurden sie bei ihrer Rückkehr im eigenen Land jedoch oftmals als Fremde wahrgenommen. Obwohl sie in der DDR gelebt und gearbeitet hatten, wurden sie oft als Rückkehrer aus dem „Westen“ wahrgenommen. Aber auch Gastarbeiter*innen aus der Bundesrepublik machten bei ihrer Rückkehr eine ähnliche Erfahrung. In Deutschland zu leben und zu arbeiten, hatte sie geprägt. Auch sie erlebten, dass sie zurück in ihrer Heimat häufig als fremd betrachtet wurden. In der Türkei wurden sie als Almanci bezeichnet, als „Deutschländer“.

In Mosambik tragen ehemalige DDR-Vertragsarbeitende den Namen „Die Deutschen“ – Madgermanes. Gemeinsam kämpfen sie seit ihrer Rückkehr vor 30 Jahren um die Auszahlung ihrer noch ausstehenden Löhne und um die Rente, die ihnen von ihrer Arbeit in der DDR zustehen würde. Wenn sie heute auf die Zeit in der DDR zurückblicken, sehen sich viele von ihnen als „Staatssklaven“. Der zurückgehaltene Teil ihres Lohnes wurde von der mosambikanischen Regierung genutzt, um ihre Schulden bei der DDR abzubezahlen. (imago images / Friedrich Stark)

Schwieriger Neuanfang in Vietnam

Von den 60.000 vietnamesichen Vertragsarbeiter*innen blieben nach der Wiedervereinnigung nur wenige in Deutschland. Die meisten kehrten nach Vietnam zurück und erhofften sich dort eine gut entlohnte Arbeitsstelle. Dieser Wunsch erfüllte sich jedoch nur für wenige. Ein ZDF-Fernsehteam dokumentierte 1993 deren prekäre soziale Situation nach ihrer Rückkehr nach Vietnam.

Weiterlesen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Rückkehr aus der DDR: ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter*innen in Vietnam (ZDF 1993)

Rückkehr in die Heimat: die Madgermanes in Maputo

Die ehemaligen DDR-Vertragsarbeiter*innen in Mosambik teilen mehr als den Kampf um ihren Lohn. Die Zeit in der DDR hat sie und ihr Verständnis von Politik, von Familien- und Arbeitsleben geprägt. In einem Stadtpark in Maputo, der Hauptstadt Mosambiks, sind deutsche Fahnen an die Wand gemalt und manchmal wird auch Deutsch gesprochen. Hier treffen sich täglich „Die Deutschen“, die „Madgermanes“.

Weiterlesen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Rückkehr aus der DDR: ‚Madgermans‘ warten ihren Lohn (AFP Deutschland 2010)

ROBERT LESLIE, THOMAS DONZEL / AFPTV / AFP